"Périls en la demeure, l'irruption de la maison dans le musée d'art contemporain". Publié dans le catalogue de l'exposition Le Paris des Maisons, Objets trouvés, coédition Picard et Pavillon de l'Arsenal, Paris, mars 2004.

Depuis une dizaine d'années, on remarque une forte croissance des démarches artistiques axées sur une approche critique du design (Alain Bublex, Martin Boyce, Atelier Van Lieshout, Bless…), sur une parodie ou un détournement des valeurs de l'artiste entrepreneur (Fabrice Hybert, Liam Gillick, Tobias Rehberger…) ou collectionneur (Collection Joon Ja et Paul Devautour, Swetlana Heger et Plamen Dejanov…).

L'une des conséquences de cet art "orienté objets" est que l'espace de la maison (fictif ou réel) est de plus en plus souvent transféré dans le musée, le centre d'art, la galerie. Au Musée d'Art Moderne et Contemporain de Genève, la collection Joon Ja et Paul Devautour était présentée dans les pièces d'un appartement reconstitué. A Cologne, Joep Van Lieshout exposait sa Hausfreund I comportant lit, évier, baignoire, éléments de cuisine, le tout plus ou moins cloisonné, inutilisable et éclaté dans l'espace du Kölnischer Kunstverein. Dans certaines installations Tobias Rehberger propose des arrangements domestiques qui ne sont pas sans évoquer les salles d'exposition des magasins de meubles, elles suggèrent l'idée d'espace privé, cool et confortable comme "à la maison"…

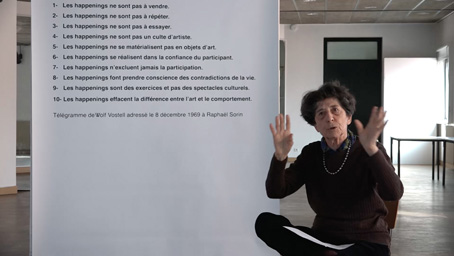

On pourrait parler d'un étrange jeu de vases communicants, d'une mutation saugrenue des fonctions. La maison intime, la maison refuge fait irruption dans le musée. Parallèlement, n'importe quelle habitation privée (même une minuscule chambre de bonne) peut être transformée en galerie que le public est convié à visiter. L'opposition entre privé et public semble inopérante. La sphère de l'intime est réifiée dans la valeur d'exposition. A cet égard, la récurrence des chambres à coucher (1) installées dans le musée, le centre d'art, la galerie peut être considérée comme un symptôme. Qu'il soit espace de repos, d'ébats sexuels (Mc Carthy, Jota Castro) ou de surveillance (Julia Scher), le lit est par excellence synonyme d'intimité. Sa présence incongrue dans les lieux d'exposition souligne à quel point les limites et les frontières sont devenues poreuses. Au fond, on pourrait dire que le processus de déplacement et de transgression artistique n'a guère changé depuis Etant donnés de Marcel Duchamp : mise en scène intimiste, installation d'objets plus ou moins rectifiés, plus ou moins symboliques, sexy ou trash. En revanche, la volonté de faire glisser le spectateur de l'état de voyeur à celui d'acteur semble de plus en plus prépondérante. La participation active du visiteur est même devenue une procédure convenue, au point que l'on pourrait parler d'une expérience domestique du musée, lieu de pseudo convivialité où l'on est convié à écouter de la musique, à regarder un film en mangeant du pop corn, où il s'agit d' habiter l'exposition (2) tout en gardant bien sa place, tout en respectant bien le dispositif. L'avant-garde qui, selon Thomas Crow, "englobait des styles et des tactiques de provocations extra-artistiques, un mode de vie fondé sur le groupe clos et la survie sociale" (3) ne peut exister dans un tel système (4). Pourtant, le désir transgressif des artistes perdure sans que l'on sache jusqu'à quel point il est instrumentalisé par l'institution elle-même. En 1980, Roland Barthes avait épinglé l'ambiguïté de cette attitude artistique sous l'étiquette de "complexe de Clovis" : "brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé" (5). Il s'agit de rompre avec la perception ordonnée et institutionnalisée du musée, tout en s'y inscrivant pleinement. Dès lors les permutations de signes au cœur du paradigme de la maison semblent illimitées et les mutations de plus en plus inquiétantes : fantasme de l'œuvre d'art d'être habitée, de se transformer en cellule, fantasme de tuer son prochain et de détruire l'espace domestique, maison spectacle, habitat distopique, changement d'échelles et de nature… La maison-musée ressemble à une déviance quelque peu inquiétante que l'on aurait mise sous quarantaine.

LE FANTASME DE L'ŒUVRE D'ART DE SE TRANSFORMER EN ORGANE VIVANT OU EN CELLULE

Placer des grottes ou des cabines d'isolement dans les espaces institutionnels d'exposition n'est pas le moindre des paradoxes. Après les Demeures d' Etienne-Martin, la Tour aux figures et le Jardin d'hiver de Jean Dubuffet, Louise Bourgeois a développé et illustré le concept de Cellules pendant les années 90. Cellule de prison, cellule d'habitation. L'ambiguïté du terme est grande. Avec Choisy I (1990-1993), le sculpteur met plutôt en place un environnement carcéral. Elle expose une maquette architecturale blanche qui évoque la mémoire des lieux où elle a vécu et travaillé pendant son enfance. Celle-ci est placée au centre d'une prison partiellement grillagée et vitrée, surmontée du couperet d'une guillotine. Ce dispositif peut être lu comme la traduction de son angoisse face à l'irruption de l'étranger dans la maison (l'"Unheimlichkeit" freudienne), mais il s'explique également par la volonté de construire un espace autonome, qui nierait en quelque sorte celui du musée :

"Je voulais créer ma propre architecture et ne pas dépendre de l'espace du musée pour adapter son échelle à celui-ci. Je souhaitais qu'elle constitue un espace réel où l'on pourrait entrer et dans lequel on pourrait marcher. Je n'aimais pas que l'art dépende des beaux espaces où il était simplement posé. Je ne voulais pas de ce monde fermé." (6)

Dès le début des années 50, Louise Bourgeois s'est intéressée à l'espace de la sculpture dans le musée. Par la suite, des artistes tels que Robert Morris et Robert Smithson ont formulé les idées de "non-architecture"et de "non-site".

Le rejet de l'espace traditionnel d'exposition (caractéristique du Land art, du Body art pendant les années 1960) ou l'acceptation de cette contrainte pour la création de travaux "in situ" qui s'appuient sur l'architecture (comme ceux de Daniel Buren par exemple) ou sur le caractère social des lieux (Rikrit Tiravanija, Tobias Rehberger…), constituent deux pôles créatifs que l'on pourrait distinguer en adoptant le vocable d'"environnement construit" pour le premier et d' "installation" pour le second. ils induisent deux rapports très différents à l'espace du musée, du centre d'art ou de la galerie.

ENVIRONNEMENT CONSTRUIT

Construction homogène

Demeure

Entité autonome préexistante au lieu

Non contextuel

INSTALLATION

Installation hétérogène

Dispositif

Accumulation

Agencement

Ensemble créé in situ, réglé en fonction du lieu

Contextuel

Le Merzbau de Kurt Schwitters, La maison de Jean-Pierre Raynaud étaient-ils plutôt des installations ou des environnements construits ? Avec Schwitters, l'irruption de la sculpture dans la maison avait quelque chose d'endémique. Pendant vingt ans, le Merzbau en bois, plâtre et carton se développa tel un organisme vivant "de la cave jusqu'à l'étage supérieur, sortant d'une fenêtre pour entrer dans une autre" (Raoul Hausmann). Cette "sculpture abstraite (cubiste)" (7) regroupant de multiples objets à l'intérieur de casiers et de petites chambres destinés aux amis, envahit progressivement sa propriété d' Hanovre jusqu'au bombardement allié qui la détruisit en 1943. Après-guerre, Schwitters aurait souhaité retourner à Hanovre pour relever le Merzbau de ses ruines. Au lieu de cela, il resta en Angleterre et créa une autre installation, le Merzbarn dans la grange de son jardin, près d' Ambleside (8).

A l'opposé, la maison de Raynaud à la Celle-Saint-Cloud formait un bloc homogène aux allures très militaires (un blockhaus), avec ses surfaces recouvertes de carrelage blanc aux jointures noires, ses portes blindées, sa meurtrière et ses barbelés. Même si elle évolua au cours de ses vingt-trois années d'existence (9), il s'agissait moins d'une "installation" vivante qui proliférerait au fil des rencontres ou des interventions que d'un "environnement construit" ultra protecteur et ultra menaçant. Cette "crypte" surmontée d'un "mirador" (10) trahissait à la fois sa hantise de la mort (11) et sa peur de l'altérité.

Le Merzbau sort du mur et se propage comme une expérience excentrique. L'habitation de Raynaud invite au repli et à l'intériorisation. Corollaire du cabinet de curiosités ou de la collection qui dévore l'espace vital, la maison-musée a fréquemment une valeur indicielle. Elle est le signe de la crise identitaire du sujet : autiste ou connexionniste, vide ou remplie d'objets, la maison-musée est presque toujours non fonctionnelle et peut se lire comme un portrait (12).

DÉSIR DE TUER, DECONSTRUCTIONS DU MODÈLE DOMESTIQUE

Non sans ironie, l'icône enfantine de la maison à toit pointu a été exploitée par de multiples créateurs, de Louise Bourgeois à Nathalie Elemento. De leur côté, Sylvie Fanchon, David Tremlett ou Hugues Reip ont constitué des répertoires de formes usuelles de façades ou de plans au sol, pour en souligner la pauvreté.

Mais à quel moment la maison et le foyer sont-ils devenus sources d'interrogation pour les artistes? Quand l'espace domestique est-il devenu un objet de détournement ? Dans une optique benjamienne axée sur l'idée de choc médiatique (13), il est tentant de penser que cet intérêt ironique fut suscité par les catalogues de décoration et les magazines où furent imprimées les premières réclames photographiques en couleur. Très tôt, les reproductions d'intérieurs modernes mis en valeur par la publicité ont fait l'objet de critiques acerbes. Dès 1956, Richard Hamilton réalisait son célèbre collage annonciateur du Pop art (14) : Just what is it that makes today's homes so different, so appealing ? où la télévision, les comics et les marques faisaient irruption dans le salon d'un couple moderne fort soucieux de sa beauté corporelle.

Par la suite, les catalogues de constructeurs de lotissements de pavillons individuels ont été fréquemment la cible des artistes (Taroop et Glabel, Christophe Vigouroux…). En 1966, Dan Graham initiait cette attitude en photographiant des lotissements de banlieue, destinés à être intégrés dans un article d'Arts Magazine rédigé par lui-même (Homes for America) (15).

La maison des années soixante, comme icône du bonheur et reliquat d'une foi inébranlable dans le progrès et les bienfaits de l'urbanisme, est également mise à mal par la collection de Boring Postcards de Martin Parr. Qu'ils s'agissent de résidences préfabriquées ou de camps de vacances bien ordonnés, les photographes (16) s'efforçaient de mettre en scène une sorte d'état de bonheur permanent. Avec le recul, ces icônes paraissent aussi désuètes que les réclames, aussi manipulatrices que les peintures de propagande politique.

A la fin des années soixante, lors de la guerre du Vietnam, des artistes se sont attaqués violemment aux modes de vie que génère un tel endoctrinement par l'image de catalogue ou de presse. En 1968, dans les célèbres Intérieurs américains du peintre Erro, l'ordre domestique était menacé par des rebelles Vietcongs prêts à assiéger les maisons de rêve des magazines américains. Plus radicaux, les photomontages de Martha Rosler de la série Bringing the War Home : House beautiful (1967-1972) introduisaient des images de G.I au cœur de cuisines modernes bien aménagées. Rosler s'est expliquée sur son état d'esprit au moment où elle insérait également des photos de victimes vietnamiennes dans le cadre précieux du salon de Lady Nixon :

"Je voulais reconstituer une image du monde que les documents photographiques ne cessaient de couper en deux : d'une part les photographies de cette jungle lointaine en proie à la pauvreté ; de l'autre, les images plus riches de notre vie dominée par des idéaux domestiques, d'un optimisme inébranlable" (17).

Dans ses photos et ses films (comme Semiotics of the kitchen, 1975), Rosler s'est attaquée au rôle de la belle ménagère dotée de l'électroménager dernier cri. Dans cette optique, la maison modèle n'est rien d'autre que le sanctuaire d'une situation infantile intériorisée, où chaque femme doit tenir son rôle.

Cette méfiance face au conditionnement social qui résulte des belles maisons avec leurs belles cuisines "équipées", cette ironie face au progrès de la domotique, sont sensibles dans les œuvres de Rosemarie Trockel où elle tranforme des plaques électriques de cuisson en motifs décoratifs. Il transparaît dans les installations monumentales de Jessica Stockholder qui intègrent différents appareils d'électroménager qui chauffent, lavent, réfrigèrent…le vide. Plus extrême encore, Mona Hatoun électrifie les meubles et les ustensiles de cuisine qu'elle présente derrière les grillages d'une prison. Symboliquement, Homebound (2000) exprime une menace de mort et un désir de tuer. Pour l'artiste, il s'agit de traduire un sentiment féminin qu'elle estime fort répandu : un mélange d'attraction et de répulsion envers le foyer.

Pourtant Le Cadeau de Man Ray (un fer à repasser hérissé de clous) ne serait pas du tout déplacé dans cet espace d'enfermement et de terreur. Il serait d'ailleurs commode mais inexact de penser que cette violence symbolique ne concerne que les femmes ou les féministes. Dès les années 1960, Claes Oldenburg, par exemple, créait un monde hallucinatoire peuplé de simulacres de mobiliers (tel que le Bedroom ensemble), d'objets familiers mous (téléphone, lavabo, grille-pain…), de nourritures en plâtre peint. Mais l'action la plus agressive fut sans nul doute celle que Gordon Matta-Clark infligea à une maison en bois du New Jersey, en 1974 : il n'hésita pas à la couper entièrement en deux dans l'axe vertical puis il modifia l'assise pour faire pencher l'une des deux parties. En équilibre "entre le sol et le ciel" (18), traversée par la lumière, la maison fut également débarrassée de quatre des ses coins. Des fragments de façades issus d'un autre travail de découpe baptisé Bingo furent exposés en Allemagne au Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte de Münster, la même année.

Postérieures mais toutes aussi extrêmes, certaines sculptures d'Oppenheim questionnent et mettent en danger la maison, en tant qu'espace symbolique. Monument to escape présente une habitation placée en apesanteur et littéralement explosée en trois blocs instables qui menacent de s'écrouler sur les jeunes mariés qui sont placés devant elle. Dans cette maquette faite en hommage aux victimes du terrorisme d'état en Argentine, la maison est perçue comme un container prêt à l'emploi, où les pires exactions sont possibles. C'est une maison de correction, une prison où l'on torture, où l'on tue. Avec Device to Root out Evil (1997), l'artiste s'attaque à un autre type de symbole, celui de l'hospitalité que l'on trouve dans toutes les "bonnes maisons". Il choisit la forme bien reconnaissable d'une église qu'il présente de façon peu amène : retournée et enfoncée dans le sol par la pointe de son clocher, la maison du Bon Dieu n'accueille plus aucun "fidèle". Oppenheim interroge les thématiques chrétiennes de la protection, de la gratification et de la vertu. Il rejette la logique de la croyance et renverse l'ordre établi. La maison ne protège plus. Elle tue. Elle n'est plus synonyme d'extériorité de façade ni d'intériorité refuge, mais simplement un décor instable qui menace de liquider ses occupants.

D'autres projets ont pris la forme de dessins, de maquettes ou de constructions monumentales qui se situent à la lisière de la sculpture et de l'architecture. Jump and twist (1999) réunit des cabines transparentes qui sautent, twistent et traversent les murs du musée en défiant la pesanteur. Avec Image intervention (1984), Oppenheim invente une maison non fonctionnelle ("imagined house") qui se déploie de façon anarchique à partir d'une image mentale. Ces formes libres en métal, béton et bois annonçaient les folies déconstructivistes de Coop Himmelblau ou de Bernard Tschumi.

Détruire, construire. L'antinomie est aussi vivace qu'au temps des avant-gardes historiques. Construction et déconstruction, enchantement et désenchantement constituent les pivots de la maison dans le musée.

LA MAISON PAR DELÀ LE SPECTACLE

Selon Marie-Ange Brayer, "seule la maison réunirait le singulier et générique, le moi et son entourage, le cadre et le déplacement, le parodique et l'héroïque" (19). A cet égard, l'engouement pour les demeures qui ont abrité des personnalités est un phénomène particulièrement intéressant. Sur la façade de l'habitation parisienne de Gainsbourg, les graffitis témoignent de l'impact du "funclubbing". La maison de star n'appartient plus tout à fait au monde tangible, elle se transmue en sanctuaire mythique, une sorte d'écrin du souvenir que l'on vénère comme un monument, comme une châsse contenant des reliques. La maison-totem du héros disparu devient le point de ralliement des consommateurs de spectacles et de légendes.

La maison pour Joséphine Baker (1995) de Dennis Adams pose justement le problème de la relation entre l'architecture, l'image publique de la star et le voyeurisme. L'œuvre est réalisée à partir d'une reproduction de la maquette qu'Adolf Loos créa pour la vedette, en 1928. L'artiste détourne le projet ultra-moderne de Loos qui consistait à installer -sur deux étages- une grande piscine intérieure en verre, entourée de salles de réception également vitrées. Court-circuitant l'idée de ballet aquatique aux accents érotiques, Adams décide de placer la maquette de ce projet culte -jamais construit- dans un aquarium rempli d'eau (20) !

Dans le même esprit, Alexandre Perigot s'est intéressé à la maison de la chanteuse Dalida qui fait partie du circuit touristique du quartier Montmartrois. Cette fois le constat est désenchanté : à part la plaque commémorative, rien ne laisse supposer qu'il s'agit de la maison d'une star. Perigot s'attache les services d'un spécialiste des décors de cinéma et confectionne une reproduction en deux dimensions de la maison vue en perspective à l'échelle 1:1. Monumentale, La Maison témoin mesure treize mètres par onze. Comme ces façades classées que l'on maintient avec des étais afin de construire un nouveau bâtiment derrière, elle ne cache rien d'autre que du vide. Ce travail sur la tromperie des apparences et les ravages de l'industrie du spectacle s'est poursuivi récemment à la cinquantième Biennale d'art contemporain de Venise où l'artiste avait installé -à l'attention des amateurs de tourisme culturel- une immense bâche qui occultait les deux faces d'un immeuble près du canal. Radio Popeye montrait les vraies maisons d'un faux village de pêcheurs -en fait le décor d'un film de Robert Altman pour les studios Disney- abandonné en Europe, sur l'île de Malte.

Cette critique de l'industrie du cinéma à travers ses décors de maisons vides constitue également l'une des orientations du travail de Dennis Oppenheim dans Stage set for a film (1998). De façon encore plus virulente, un autre américain, Paul Mc Carthy expose des décors de série T.V ou de film (La maison de Pinocchio, 1994, Painter, 1995, Saloon, 1996…). Certaines de ces installations comportent des personnages qui caricaturent les figures héroïques, enfantines ou érotiques de l'industrie du spectacle, d'autres ont été le cadre de performances qui surpassent en dérision et en outrance les productions de la télévision poubelle.

DISTOPIE

Aux antipodes de la maison autiste ou connexionniste, déconstructiviste ou désenchantée, il existe aussi des démarches artistiques qui flirtent avec l'utopie et la réalité, en envisageant d'autres façons de se loger ou d'aborder la ville.

Comme la mode, l'utopie architecturale naît souvent d'une relecture des créations du passé. Tandis que le familistère de Godin à Guise semble laisser les artistes de marbre, les formes circulaires ou organiques de La maison des gardes agricoles de Claude-Nicolas Ledoux (1780), La Maison du souvenir d'Hermann Finsterlin (vers 1915), La Space House (1933) de Frederick Kiesler, La Walking city (1964) et Le Living-Pod gonflable (1965) d'Archigram… générent des fantasmes futuristes dont les traces les plus évidentes se perçoivent dans le regain d'intérêt pour le design d'Olivier Mourgue pour 2001, L'Odyssée de l'Espace de Stanley Kubrick…

Présenté à Orléans dans le cadre de l'exposition Archilab (21), le projet de maison ovoïde de l'architecte mexicain Fernando Romero pour l'artiste Gabriel Orozco s'inscrit tout à fait dans cette veine. S'il ne s'agissait d'un détournement de La maison Farnsworth de Mies Van der Rohe, on pourrait penser avoir affaire à une maquette de Frederick Kiesler !

Ainsi que l'écrit Franco Borsi, l'utopie au vingtième siècle, "siècle de l'isolement, de l'autarcie versus la communication et le libre-échange…" s'est transformée "en distopie, en antithèse d'elle-même en anti-utopie"(22). Ce pessimisme teinté d'espoir est très présent dans le film Bubble House (1999) de Tacita Dean, où l'artiste découvre par hasard, aux Caraïbes, une maison qui ressemble à un énorme OVNI blanc de forme ovale, abandonné sur la plage.

Cet engouement pour les créations utopiques du passé (par exemple les machines volantes de Léonard de Vinci) est central dans les œuvres de Panamarenko. Il transparaît également dans le "revival" de La Futuro, maison mobile en polyester, posée sur des pieds de métal et dont la forme évoque une soucoupe volante. Dessinée en 1968 par l'architecte finlandais Matti Suuronen, elle fut redécouverte grâce à Carsten Höller qui l'intégra dans son installation Skop à la Wiener Secession de Vienne en 1996. L'exposition était éclairée par l'énergie solaire (23) et la Futuro placée au centre du dispositif devait évoquer, non sans ironie, une promesse de bonheur dans un monde où l'homme réconcilié avec la nature, se déplacerait en vélo ou en voiture électrique.

D'autres artistes réfléchissent de façon plus rationnelle mais toute aussi distopique à ce que pourrait être la maison du futur. Lors de sa dernière exposition parisienne, Andréa Blum proposait d'acheter une Nomadic house constituée de structures mobiles qui peuvent être adaptées n'importe où, à condition de disposer d'un espace d'au moins 4 m2. Plutôt froids et austères, ces modules combinables (lit, penderie, table, étagères) répondent aux problèmes de la mobilité et du manque d'espace perçus comme des menaces qui pèsent sur le futur de nos sociétés technocratiques. De la même façon, les projets Rational House, Rubix Cube House, Elevation House (2003) présentent des structures adaptables à des environnements urbains étroits, contraignants et coûteux : un système d'élévateur ou de trappe murale permet de faire apparaître ou disparaître un lit, une table ou une pièce entière... Mais l'artiste n'entend pas pour autant trouver des solutions fonctionnelles aux problèmes que rencontrent l'architecte ou le designer. Quand Blum indique les fonctions des modules de sa Nomadic House ("manger, habiter, travailler"), l'approche se veut ironique et le questionnement critique. Il est d'ailleurs possible d'y lire une réponse à l'affirmation de Donald Judd :

"L'art de dessiner une chaise n'a rien à voir avec la conception d'une œuvre d'art (…) La dimension artistique d'une œuvre d'art vient en partie de l'affirmation d'un individu, sans qu'on tienne compte d'autres considérations. Une œuvre d'art existe en soi ; une chaise existe en tant que chaise" (24).

Judd séparait catégoriquement le design (vu comme une création de mobilier) et l'art. Aujourd'hui, les frontières sont beaucoup moins étanches et les catégories fluctuantes. Lorsque Blum réalise La chambre de Christophe Durand-Ruel (1996) dans le domicile personnel de celui-ci, elle pense l'aménagement comme une œuvre d'art et non comme un exercice de décoration. Lorsque Jorge Pardo expose sa maison, comme une sorte de dépendance du Musée d'art contemporain de Los Angeles en 1997, plus personne ne sait s'il s'agit d'un espace d'habitation privé ou d'un objet d'exposition. Les idées d'autonomie de l'art, de personnalité irréductible de l'artiste, la dichotomie entre majeur (high) et mineur (low) qui structurent la hiérarchie entre art plastiques et arts appliqués sont très fortement mises à l'épreuve.

CHANGEMENTS D'ÉCHELLE ET DE NATURE

Comme bien des jouets, les maisons pour enfants, en tissus ou en plastique, ont également fait l'objet de détournements artistiques. En 1998, le danois Henrik Plenke Jakobsen s'est emparé d'une maisonnette en plastique coloré pour réaliser sa Laughing gaz house où les amateurs étaient conviés à inhaler des bouffées d'oxygène. Dans La Città (1994), Liliana Moro présentait un ensemble de maquettes de maison pour enfants, reliées les unes aux autres par des guirlandes électriques qui s'allumaient par intermittence. Chacune de ces œuvres remet en question l'aspect normatif de la maison dans les jeux d'enfant.

Le changement d'échelle inhérent au jouet peut également provoquer des effets inverses lorsque l'adulte essaye de repenser la maison à partir de la taille d'un enfant : dans l'installation Das Zimmer que Pipilotti Rist présenta à la Biennale de Lyon en 1997, le visiteur était convié à entrer dans un salon surdimensionné pour s'asseoir sur un canapé géant (une fois assis, impossible de toucher le sol). Il était également possible de changer les programmes de la télévision à partir d'une énorme télécommande.

Malgré cela, le principe de réduction prévaut. Pour des raisons conceptuelles, pédagogiques ou économiques, il semble en effet plus simple de réaliser une maquette (même s'il s'agit de régler une œuvre monumentale). La position dominante du regardeur face à un modèle réduit -ce que Jean-Louis Cohen nomme "l'effet Gulliver" (25)- pourrait expliquer l'étrange envahissement des maquettes d'architecture ou d'urbanisme dans les musées. Les petites maisons qui se sont multipliées de façon exponentielle dans l'art contemporain appartiennent à deux registres assez différents : elles peuvent être entendues comme des études préparatoires ou comme des fins en soi, elles peuvent surgir de façon sporadique dans l'œuvre d'un artiste ou au contraire se situer au cœur d'une recherche personnelle complexe (pensons par exemple aux maquettes de Thomas Schütte, Siah Armajani, Allen Wexler, Didier Marcel…).

Certains artistes se sont emparés du modèle réduit pour remettre en question la politique de logement d'une ville ou d'une région. L'artiste brésilien Cildo Meireles a posé le problème de l'habitation sociale dans les grandes villes en laissant la maquette d'un logement social à l'emplacement où le permis de construire lui fut refusé (Glasgow/Ghost house, 1990). Au Centre Régional d'Art Contemporain de Sète, Alain Declercq a plongé soixante maquettes de pavillons individuels formant un lotissement dans un bassin de 150 m2 d'eau boueuse, dénonçant ainsi la vente de terrains et de constructions en zones inondables (Le village idéal (noyé), 2001).

Dans leur exposition de Maisons présentée au Musée d'Art moderne de la Ville de Paris en 1999, Rosemarie Trockel et Carsten Höller ont eu recours à des maquettes pour suggérer de nouveaux types d'habitations destinées aux enfants, aux animaux et aux humains. Les titres sont révélateurs : Maison pour pigeons, humains et rats, Maison pour cochons et enfants…L'entomologie, dont Höller est un spécialiste, semble avoir servi de prétexte pour mettre en œuvre un principe comparatiste plutôt violent : tandis que la première maquette d'habitation (pour pigeons) évoquait un vaisseau spatial de type futuriste, l'autre (pour cochons) présentait une structure en métal comparable à celle qui mène les animaux à l'abattoir et une vidéo montrant un porc. Avant cela, en 1997, une autre maison pour les cochons et les hommes fut exposée par les deux artistes à la Documenta X de Kassel. Cette fois là, le public était convié à entrer et à s'installer confortablement pour observer les agissements d'une famille de porcs enfermée dans un enclos. Perçue comme une critique acerbe de l'instinct grégaire du public des grandes manifestations artistiques, cette maison a suscité de vives protestations. Même chose à Paris où la SPA s'est émue du traitement infligé à certains animaux dans l'exposition !

Le musée, le centre d'art, la galerie d'exposition ne jouent évidemment pas les mêmes rôles. Mais ils ont ce point commun d'être suffisamment élastiques pour englober et digérer les valeurs transgressives de l'art. Cette assimilation qui est propre à "l'esprit du capitalisme", génère souvent une aseptisation de la dimension critique de l'œuvre. Elle suscite la méfiance de certains artistes, dont le but est de se situer à la fois dedans et en dehors de l'institution, dans la marge et en plein cœur du processus de sélection et d'élection des œuvres d'art. Dès lors, comme on le voit avec Thomas Hirschhorn, le mythe de la maison-musée est battu en brèche.

Dès qu'il le peut Hirschhorn sort des lieux d'exposition traditionnels pour se confronter à un public qui ne visite pas les biennales, les galeries d'exposition, ni même les grands musées. Lors de la Documenta XI en 2002, il fit le choix de présenter son Bataille Monument entre les immeubles d'une cité de la banlieue de Kassel. Avec les habitants, il a réalisé une sculpture monumentale disposée sur un socle, puis il a mis en place différents "abris" précaires dont un studio vidéo et une sorte de maison de la culture (qui prêtait par exemple des ouvrages de Nietzsche et de Bataille ainsi que des vidéos érotiques). En créant les possibilités d'un processus de rencontre hors du champ muséal, hors du principe de pérennité des œuvres, l'artiste souhaite résister à "la pression de la norme". De fait Les Monuments aux grands hommes sont voués à la démolition. Ils sont détruits après leur exposition, exactement comme les sculptures que les dadaïstes berlinois présentèrent à la Erste Internationale Dada-Messe (Première Foire Internationale dada) en 1920. Les photos et les enregistrements vidéos sont donc les seules traces tangibles de l'action menée par Hirschhorn pendant plus de six mois dans cette banlieue allemande. Ce processus de sauvegarde qui permet de documenter l'évolution de l'installation n'est pas en soit une nouveauté. Il suffit d'évoquer le rôle majeur des constats photographiques et vidéographiques pour l'historisation du Land art, du Body art ou de l'Actionnisme viennois. Tous ces artistes se sont érigés contre le musée, le centre d'art et la galerie. Ils ont vécu -parfois fort mal- de leur pouvoir d'opposition et de leur faculté à repousser les limites du raisonnable.

Diffuses, hétérogènes et changeantes, les pratiques contemporaines sont difficiles à cerner mais leurs charges offensives peuvent être frontales et directes, comme au temps de Dada ou de Fluxus. Tandis que les installations d'objets et les environnements construits prolifèrent dans l'art du monde entier, les frontières entre les disciplines sont de plus en plus vagues et les compétences des artistes de plus en plus élargies. L'avant-garde comme structure idéologique et sociale n'existe plus, mais une certaine forme d'offensive contre le "prêt à penser" est toujours vivace. Tout porte à croire que l'art n'existera plus lorsque l'activité artistique sera simplement assimilée à une prestation de services, parfaitement en phase avec la société tertiaire où il s'inscrit. De ce point de vue, l'irruption de la maison dans la musée, dont les formes sont récurrentes et variées (installations, environnements construits, iconographie, maquettes) est un symptôme de la crise identitaire du sujet face à une société qui produit, stocke, conserve et archive des milliers d'objets mais c'est aussi l'expression d'un désir transgressif vital.

(1) Citons par exemple la chambre rétro d'Edouard Kienholz Tandis que des visions de prunes confites dansent dans leur têtes (1964), Le Bedroom Ensemble de Claes Oldenbourg (1969) revisité par Sylvie Fleury dans une version en fourrure synthétique en 1997, La chambre de Judie avec sa peinture et sa vidéo installées par David Reed (1992), les chambres-portraits dédiées à des personnalités ou encore La chambre orange de Dominique Gonzalez-Foerster (1992), La chambre de la mariée de Philippe Mayaux (2003)... D'autres propositions impliquent une véritable participation du spectateur : l'Hôtel passager (1998) que Martine Aballéa installa à l'ARC proposait des chambres gratuites, à réserver exclusivement la journée. En Suède, à Malmö, le duo hollandais Bik Van der Pol proposait de passer deux nuits et trois jours au Rooseum, en regardant -entre autres- le film Sleep de Warhol (Sleep with me, 2003). Plus provocateur et ambigu, Le Lovehotel de Jota Castro était installé dans la galerie Maisonneuve (Paris), transformée pour l'occasion en chambre équipée de documentations et autres objets pornographiques à louer pour une plusieurs nuits…

(2) "Habiter l'exposition" était le titre d'une exposition au MAC de Marseille en 1999.

(3) Thomas Crow, "Modernisme et culture de masse dans les arts visuels", Les Cahiers du MNAM n°19-20, juin 1987, p.20. Dans cette conférence prononcée à l'Université de British Columbia en 1981, Crow discernait l'avant-garde et le modernisme qui est "une pratique artistique autonome, centripète et autocritique".

(4) cf. Philippe Cuenat, "Portraits de groupes et de scènes de genre, l'exposition "relationnelle" comme représentation de la société libérale", numéro spécial de la revue art press, Oublier l'exposition, 2000, p. 76-82. Cuenat émet l'hypothèse que ces situations communicationnelles qui se sont développées dans les années 90 pourraient "illustrer" des nécessités institutionnelles comme celle de "la gestion des publics" et l'installation de "zones de communication". Et si elles en étaient tout simplement la conséquence ?

(5) Roland Barthes, "Cette vieille chose, l'art", in L'obvie et l'obtus, Essais critiques III, Seuil, 1982, p.182.

(6) "Entretien de Louise Bourgeois avec Suzanne Pagé et Béatrice Parent" en 1995, in Destruction du père, reconstruction du père , écrits et entretiens, 1923-2000, Daniel Lelong éditeur, 2000, p. 312.

(7) Pour cette citation et la précédente, cf. Georges Hugnet, Dictionnaire du dadaïsme, Jean Claude Simoën, p. 236-239.

(8) cf. Sarah Wilson, "Schwitters en Angleterre", catalogue de l'exposition Kurt Schwitters, Musée National d'Art Moderne, 1994-1995, p. 296-309.

(9) En 1988, J.P Raynaud décida de suspendre les visites de sa maison. Pendant les cinq années qui précédèrent sa destruction, il fut le seul à pouvoir en franchir le seuil, cf. Marc Sanchez, J.P Raynaud, La maison, CAPC Musée d'art contemporain de Bordeaux, 1993, p.9.

(10) Termes employés par J.P Raynaud, la crypte étant même l'une des pièces de la maison avec la chambre, la serre et la tour, cf. Marc Sanchez, J.P Raynaud, La maison, op. cit.

(11) De la même façon, Les cellules étroites et austères d'Absalon constituaient des environnements parfaitement autonomes à mi chemin entre "le sarcophage, la navette spatiale et l' abri anti-atomique". Chacune des cellules était une sorte d'unité de survie, un espace de solitude entièrement peint en blanc, à partir d'une base en bois et carton. Chacune résultait d'une nécessité intérieure et répondait à une angoisse très personnelle. cf. Architecture(s), catalogue de l'exposition au CAPC Musée d'art contemporain de Bordeaux, 1995, p. 47

(12) Sur le thème de la "maison-portrait", cf. Marie-Ange Brayer, "La maison, un modèle en quête de fondation", Exposé n°3, 1997, p.27.

(13) Dans son célèbre essai sur "L'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique", Walter Benjamin émet l'hypothèse que "le dadaïsme cherchait à produire, par les moyens de la peinture (ou de la littérature) les mêmes effets que le public demandait au cinéma", in L'homme, le langage et la culture, Essais Flammarion, 1971, p. 173.

(14) Il n'est pas inutile de rappeler que les artistes britanniques de l'Independant Group furent très intéressés par les collages de Schwitters et que Richard Hamilton intervint personnellement pour sauver le Merzbarn qui fut installé en 1965 à l'Université de Newcastle-upon Tyne, cf. Sarah Wilson, op. cité, p. 306.

(15) cf. Dan Graham, œuvres 1965-2000, catalogue de son exposition au MAMVP, 2001 p. 104-105.

(16) Pour illustrer le slogan "Notre sincère désir est votre plaisir", les cartes postales de la John Hinde Studio avaient nécessité le recours à des centaines de figurants. Soigneusement agencées, ces photographies couleur de clubs de vacances irlandais montraient des moments de convivialité, de loisirs et de détente qui s'accordaient assez mal avec la rigueur impeccable des bâtiments préfabriqués, cf. Notre sincère désir est votre plaisir, cartes postales de John Hinde présentées par Martin Parr, éditions Textuel, 2002.

(17) cf. "Bruit de fond", Journal n°7 du Centre National de la Photographie, décembre 2000, p.5.

(18) Il n'est pas inutile de rappeler que Gordon-Matta Clark était le fils du peintre surréaliste Matta et un proche de Marcel Duchamp jusqu'à la mort de ce dernier en 1968. Sa première intervention "destructrice" eut lieu dans un immeuble désaffecté du Bronx où il découpa des formes quadrangulaires dans les murs, les sols et les plafonds d'appartements situés à différents étages. Des photos ainsi que des fragments du building furent ensuite exposés, cf. Thomas Crow, Gordon Matta-Clark, Phaidon, 2003, p.58-92.

(19) Marie-Ange Brayer, "La maison, un modèle en quête de fondation", op.cit, p.48.

(20) cf. Beatriz Colomina, "Le mur divisé : le voyeurisme domestique" in Exposé n°3, op. cit. p.114-115.

(21) Marie-Ange Brayer, Béatrice Simonot, Archilab, Orléans, 2001, p. 138.

(22) Franco Borsi, Architecture et utopie, Hazan, 1997, p. 18.

(23) cf. Ranti Tjan, "The return of the Prototype", Futuro, Tomorrow's house from Yesterday, Toimittaneet, Marko Home & Mika Taanila, Helsinki, 2002, p. 48-53.

(24) Donald Judd, "A propos du mobilier", Möbel Furniture, Zürich, 1986, reproduit in Donald Judd, Ecrits, 1963-1990, Daniel Lelong éditeur, 1991, p. 182-185.

(25) Jean-Louis Cohen, "Maquettes d'architecture, usages et usure", Oublier l'exposition, op. cit. p. 54-55.